2022”N5Œژ14“ْژB‰eپ@پ|پ@ƒnƒXƒJƒbƒvڈt‘}‚µ

4Œژ22“ْ‚ة‘}–ط‚µ‚½ƒnƒXƒJƒbƒvپiژè‘O‚جژ}پj‚إ‚·پB

گع–ط“™‚إ—]‚ء‚½ٹeژي•ن–ط‚ئˆêڈڈ‚ة‘}–ط‚µ‚ؤ‚ف‚ـ‚µ‚½پBٹ¦—âژر‚ً‚©‚¯‚ؤ—lژq‚ً‚ف‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB |

|

2022”N7Œژ5“ْژB‰eپ@پ|پ@ƒnƒXƒJƒbƒvڈt‘}‚µ

چھ‚حڈ‚ب‚©‚ء‚½‚إ‚·‚ھپA”چھ‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB‘}–ط‚جژٹْ‚ح‚à‚¤ڈ‚µ‘پ‚¢‚ظ‚¤‚ھ—ا‚³‚»‚¤‚إ‚·‚ھپAچج‚èچ‡‚¦‚¸—t‚حپAڈ‚µ’x‚‚ؤ‚à‚ب‚ٌ‚ئ‚©‘هڈن•v‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ھٹm”Fڈo—ˆ‚ـ‚µ‚½پB |

|

2022”N7Œژ5“ْژB‰eپ@پ|پ@گA‘ض‚¦

ڈ‚µچھ‚ھڈo‚ؤ‚¢‚½ƒnƒXƒJƒbƒv‚حگA‚¦‘ض‚¦‚ؤ’u‚«‚ـ‚µ‚½پBڈ®پA“¯ژ‚ة—]‚ء‚½•ن–ط‚ًˆêڈڈ‚ة‘}–ط‚µ‚ؤ‚¨‚¢‚½ƒiƒcƒپ‚ح–¢”چھ‚إ‚µ‚½‚ج‚إپAچؤ“x‘}–ط‚µ‚ؤ’u‚«‚ـ‚µ‚½پB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2022”N5Œژ14“ْژB‰eپ@پ|پ@ƒCƒGƒچپ[ƒnƒjپ[ƒxƒٹپ[”س“~‘}‚µ

2Œژ27“ْ‚ةچ•ƒ}ƒ‹ƒ`‚ج‘}‚µڈ°‚ة‘}–ط‚µ‚½ƒCƒGƒچپ[ƒnƒjپ[ƒxƒٹپ[پiƒnƒXƒJƒbƒv‚ج‹ك—×ژي‚إ‰©گF‚جژہ‚ھ‚ب‚éپj‚إ‚·پB

ٹ¦—âژر‚ً‚©‚¯‚ؤ—lژq‚ً‚ف‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ھپA”چھ‚ھ‹ة‚ك‚ؤ—eˆص‚ب•iژي‚ب‚ج‚إپA‚»‚ë‚»‚ëگA‚¦‘ض‚¦‚ً—\’肵‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB |

|

2022”N6Œژ19“ْژB‰eپ@پ|پ@”چھ

‚ظ‚ئ‚ٌ‚ا‚ج•ن–ط‚ھگ¶‚«‚ؤ‚¨‚èپA”چھ‚ج—ت‚ھ‘ه•د‘½‚©‚ء‚½‚ج‚إپA‚ئ‚ؤ‚à’…‚«ˆص‚¢•iژي‚إ‚·پBˆê–{‚©‚ç‚R–{ˆت‚¸‚آ”«ڈم‚°‚µ‚ؤ’u‚«‚ـ‚µ‚½پB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2022”N7Œژ28“ْژB‰eپ@پ|پ@ƒnƒXƒJƒbƒv—خژ}‘}‚µ

‚UŒژ‚T“ْ‚ة—خژ}‚ً‘}–ط‚µ‚½ƒnƒXƒJƒbƒv‚إ‚·پB

”~‰J–¾‚¯‚ج–زڈ‹‚إ‘S•”Œح‚ê‚ؤ‚µ‚ـ‚¢‚ـ‚µ‚½پBƒnƒXƒJƒbƒv‚حڈ‹‚³‚ةژم‚¢‚ج‚إپA‰ؤ‚ج‘}–ط‚حŒµ‚µ‚¢‚و‚¤‚إ‚·پB‘پڈt‚ة‘}–ط‚ًچs‚¤‚ج‚ھ—ا‚¢‚±‚ئ‚حٹm”F‚إ‚«‚½‚ئژv‚¢‚ـ‚·‚ھپA—خژ}‘}‚µ‚ھ•K—v‚بڈêچ‡‚à‚ ‚è‚ـ‚·‚ج‚إپAژ¼“x‘خچô‚ب‚ا‚ًچs‚¤چH•v‚ًچs‚ء‚ؤژہژ{‚·‚é‰غ‘è‚حژc‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

022”N‚UŒژ‚Q‚T“ْژB‰eپ@پ|پ@ƒCƒGƒچپ[ƒnƒjپ[ƒxƒٹپ[ڈ‰“~‘}‚µ

‚Q‚O‚Q‚P”N‚P‚QŒژ‚R“ْ‚ة‘}–ط‚µ‚½ƒCƒGƒچپ[ƒnƒjپ[ƒxƒٹپ[پiƒnƒXƒJƒbƒv‚ج‹ك—×ژي‚إ‰©گF‚جژہ‚ھ‚ب‚éپj‚إ‚·پB

”چھ‚ھ‹ة‚ك‚ؤ—eˆص‚ب•iژي‚إ‚ ‚èپA‘}‚µ–طŒمژUگ…‚à•sڈ\•ھ‚بڈَ‘ش‚إ‚µ‚½‚ھŒ³‹C‚ةگ¶ˆç‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB |

|

022”N‚UŒژ‚Q‚T“ْژB‰eپ@پ|پ@”چھڈَ‘ش

‘}‚µڈ°‚ھٹ£‘‡‚µ‚ؤ‚¢‚éڈَ‘ش‚إ‚àگ¶‚«‚ؤ‚é•ن–ط‚ھ‘½‚¢ڈَ‘ش‚إ‚µ‚½پB

ˆê–{‚¸‚آ”«‚ةگA‚¦‘ض‚¦‚ؤ’u‚«‚ـ‚µ‚½پB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2022”N6Œژ18“ْژB‰eپ@پ|پ@ƒŒƒbƒhƒnƒjپ[ƒxƒٹپ[”س“~‘}‚µ

2Œژ27“ْ‚ةچ•ƒ}ƒ‹ƒ`‚ج‘}‚µڈ°‚ة‘}–ط‚µ‚½ƒŒƒbƒhƒnƒjپ[ƒxƒٹپ[پiƒnƒXƒJƒbƒv‚ج‹ك—×ژي‚إگشگF‚جژہ‚ھ‚ب‚éپj‚إ‚·پB

‰و‘œچ¶‘¤‚ج•ن–ط‚حگ¶ˆç‚µ‚ؤ‚ـ‚µ‚½‚ھپA‰و‘œ‰E‘¤‚ج•ن–ط‚حŒح‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB“ْŒُ‚جٹضŒW‚ئژv‚ي‚ê‚ـ‚·‚ج‚إپA‘پ‚ك‚ج“ْŒُٹا—‚ھ•K—v‚ب—l‚إ‚·پB |

|

2022”N6Œژ18“ْژB‰eپ@پ|پ@”چھ

Œح‚ꂽ‚à‚ج‚à‘½‚©‚ء‚½‚إ‚·‚ھپAگ¶‚«‚ؤ‚¢‚é‚à‚ج‚ح”نٹr“I‘½‚ك‚ج”چھ‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¨‚è‚ـ‚µ‚½پB |

|

2022”N6Œژ18“ْژB‰eپ@پ|پ@گA‘ض‚¦

”«ڈم‚°‚µ‚½ڈَ‘ش‚إ‚·پB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

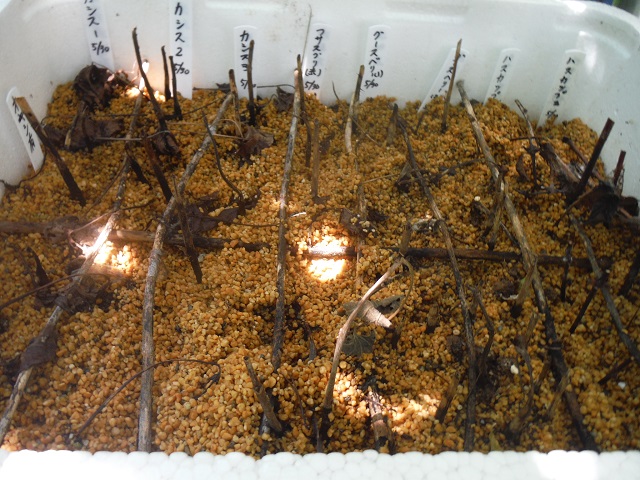

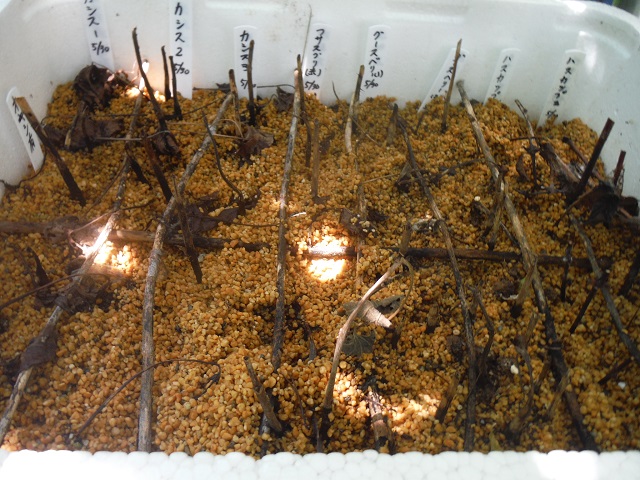

2022”N6Œژ10“ْژB‰eپ@پ|پ@ƒnƒXƒJƒbƒv“™‚ج—خژ}‘}‚µ

5Œژ30“ْ‚ة‘}–ط‚µ‚½ƒnƒXƒJƒbƒv‚QژيپAƒXƒOƒٹ‚PژيپAƒJƒVƒX‚RژيپAƒOپ[ƒXƒxƒٹپ[‚Qژي‚إ‚·پB‚¢‚أ‚ê‚àƒچƒVƒA‚ج•iژي‚إپA‘O“ْ–kŒyˆن‘ٍ‚إچح”|‚µ‚ؤ‚¢‚½‚à‚ج‚ً’¸‚¢‚ؤ—ˆ‚½ژ}‚إ‚·پB |

|

2022”N8Œژ1“ْژB‰eپ@پ|پ@ƒXƒOƒٹ—ق‚ج—خژ}‘}‚µ

‚TŒژ‚R‚O“ْ‚ة—خژ}‘}–ط‚ًچs‚ء‚½ƒXƒOƒٹپAƒOپ[ƒXƒxƒٹپ[پAƒnƒXƒJƒbƒvپAƒJƒVƒX‚إ‚·پB–kŒyˆن‘ٍ‚جƒچƒVƒA‚ج•û‚ھˆç‚ؤ‚ؤ‚¢‚é•c‚جژ}‚ً’¸‚¢‚ؤ‘}–ط‚µ‚½‚ج‚إ‚·‚ھپA”~‰J–¾‚¯‚جچ ‚ج–زڈ‹‚إ‘S‚ؤŒح‚ê‚ؤ‚µ‚ـ‚¢‚ـ‚µ‚½پBٹ¦—âژر‚إ“ْŒُٹا—‚ًچs‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ج‚إ‚·‚ھپA“ْŒُ‚ً‚à‚¤ڈ‚µژم‚كپAژ¼“x‚ًچ‚‚ك‚éڈˆ’u‚ھ•K—v‚¾‚ء‚½‚©‚à‚µ‚ê‚ـ‚¹‚ٌپB‚½‚¾پAˆêڈڈ‚ةژ}‚ً’¸‚¢‚½ŒQ”nŒ§گ…ڈم’¬‚جŒ^‚جƒJƒVƒX‚حپA“ْŒُٹا—‚¾‚¯‚إگ¬Œ÷‚µ‚½‚و‚¤‚إ‚·‚ج‚إپA‚â‚ح‚èˆê”ش‚ج–â‘è‚حچ‚‰·‚©‚à’m‚ê‚ـ‚¹‚ٌپB‚¢‚¸‚ê‚ة‚µ‚ؤ‚àپA‰غ‘è‚ھ‘ه‚«‚»‚¤‚إ‚·پB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2022”N5Œژ14“ْژB‰eپ@پ|پ@ƒrƒڈ“~‘}‚µ

‚PŒژ‚R‚O“ْ‚ة–§••‘}‚µ‚ًچs‚ء‚½ƒrƒڈ‚إ‚·پB

–§••ڈَ‘ش‚إ‘}–ط‚µ‚ؤ‚¨‚¢‚ؤپAˆê•”‰è‚ھڈo‚ؤ—ˆ‚½‚ج‚إ–§••‚ً‰ًڈœ‚µپAٹ¦—âژر‚ً‚©‚¯‚ؤ—lژq‚ً‚ف‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB |

|

2022”N6Œژ18“ْژB‰eپ@پ|پ@”چھ

ƒJƒ‹ƒX‚ھڈo—ˆ‚ؤپA”چھ‚ھ‹ك‚¢‚ئژv‚ي‚ê‚é•ن–ط‚à‚ ‚è‚ـ‚µ‚½‚ھپA”چھ‚حŒ©‚ç‚ꂸپAŒح‚ꂽ•ن–ط‚ج‚ظ‚¤‚ھ‘½‚¢ڈَ‘ش‚إ‚µ‚½پB |

|

2022”N6Œژ18“ْژB‰eپ@پ|پ@‘}‚µ’¼‚µ

گ¶‚«‚ؤ‚¢‚é‚à‚ج‚ح‘}‚µ‚ب‚¨‚µ‚ً‚µ‚ؤ’u‚«‚ـ‚µ‚½پB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2022”N5Œژ14“ْژB‰eپ@پ|پ@ƒrƒڈ”س“~‘}‚µ

2Œژ6“ْ‚ة–§••‘}‚µ‚ًچs‚ء‚½ƒrƒڈ‚إ‚·پB

–§••ڈَ‘ش‚إ‘}–ط‚µ‚ؤ‚¨‚¢‚ؤپAˆê•”‰è‚ھڈo‚ؤ—ˆ‚½‚ج‚إ–§••‚ً‰ًڈœ‚µپAٹ¦—âژر‚ً‚©‚¯‚ؤ—lژq‚ً‚ف‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB |

|

2022”N6Œژ18“ْژB‰eپ@پ|پ@”چھ

‚±‚؟‚ç‚à”چھ‚حپA‚ف‚ç‚ê‚ـ‚¹‚ٌ‚إ‚µ‚½‚ج‚إپAگ¶‚«‚ؤ‚¢‚é‚à‚ج‚ً‘}‚µ’¼‚µ‚ؤ‚¨‚«‚ـ‚µ‚½پB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2022”N8Œژ1“ْژB‰eپ@پ|پ@ƒrƒڈ—خژ}‘}‚µ

‚UŒژ‚P‚O“ْ‚ة—خژ}‘}‚µ‚ًچs‚ء‚½ƒrƒڈ‚إ‚·پB

”~‰J–¾‚¯‚ج–زڈ‹‚إ‘S‚ؤŒح‚ê‚ؤ‚µ‚ـ‚¢‚ـ‚µ‚½پB“¯ژ‚ةچs‚ء‚½•’“¸پAƒUƒNƒچ‚ج—خژ}‘}‚µ‚à‘S•”Œح‚ꂽ‚ج‚إپA“ْŒُٹا—پAژ¼“xٹا—‚ج–â‘è‚ئژv‚ي‚ê‚ـ‚·پB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2022”N5Œژ14“ْژB‰eپ@پ|پ@•’“¸ڈ‰“~‘}‚µ

12Œژ13“ْ‚ة–§••‘}‚µ‚ًچs‚ء‚½•’“¸‚إ‚·پB

–§••ڈَ‘ش‚إ‘}–ط‚µ‚ؤ‚¨‚¢‚ؤپAˆê•”‰è‚ھڈo‚ؤ—ˆ‚½‚ج‚إ–§••‚ً‰ًڈœ‚µپA“ْ“–‚½‚è‚جڈ‚ب‚¢کI’n‚ة’u‚¢‚ؤ—lژq‚ً‚ف‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB |

|

2022”N6Œژ2“ْژB‰eپ@پ|پ@”چھڈَ‘ش

”چھڈَ‘ش‚ح—اچD‚إ‚µ‚½پB |

|

2022”N6Œژ2“ْژB‰eپ@پ|پ@گA‘ض‚¦

گ”‚ھ‘½‚©‚ء‚½‚ج‚إپA‚P–{گA‚¦‚حپAٹe•iژي‚R–{‚أ‚آ‚ئ‚µپA—]•ھ‚ب•ھ‚ح‚R–{’ِ“x‚جٹٌ‚¹گA‚¦‚ئ‚µ‚ـ‚µ‚½پB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2022”N5Œژ14“ْژB‰eپ@پ|پ@•’“¸ڈ‰“~‘}‚µ

12Œژ24“ْ‚ة–§••‘}‚µ‚ًچs‚ء‚½•’“¸‚إ‚·پB

–§••ڈَ‘ش‚إ‘}–ط‚µ‚ؤ‚¨‚¢‚ؤپAˆê•”‰è‚ھڈo‚ؤ—ˆ‚½‚ج‚إ–§••‚ً‰ًڈœ‚µپA“ْ“–‚½‚è‚جڈ‚ب‚¢کI’n‚ة’u‚¢‚ؤ—lژq‚ً‚ف‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB |

|

2022”N6Œژ2“ْژB‰eپ@پ|پ@گA‘ض‚¦

ژتگ^ژè‘O‚جƒgƒچ” •ھ‚ج•c‚ًگA‚¦‘ض‚¦‚½ڈَ‘ش‚إ‚·پB‚P‚QŒژ‚P‚R“ْ‚ج‘}–ط•ھ‚و‚è“ْ“–‚½‚è‚ھڈ‚µڈ‚ب‚©‚ء‚½ˆ×‚©پA”چھڈَ‘ش‚حڈ‚µ—ژ‚؟‚ـ‚µ‚½‚ھپA”چھ‚µ‚½–{گ”‚ح‘هچ·‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌ‚إ‚µ‚½پB |

|

2022”N6Œژ2“ْژB‰eپ@پ|پ@گA‘ض‚¦

ژتگ^‰œ‚جƒgƒچ” •ھ‚ج•c‚ًگA‚¦‘ض‚¦‚½ڈَ‘ش‚إ‚·پB‚P‚QŒژ‚P‚R“ْ‚ج‘}–ط•ھ‚و‚è”چھڈَ‘ش‚حڈ‚µ—ژ‚؟‚ـ‚µ‚½‚ھپA”چھ‚µ‚½–{گ”‚ح‘هچ·‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌ‚إ‚µ‚½پB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2022”N5Œژ14“ْژB‰eپ@پ|پ@ƒOƒ~چھ‘}‚µ

11Œژ21“ْ‚ةگA‘ض‚¦‚جچغگط‚ء‚½چھ‚ً‘}–ط‚µ‚ؤ‚ف‚ـ‚µ‚½پB

–§••ڈَ‘ش‚إ‘}–ط‚µ‚ؤ‚¨‚¢‚ؤپAˆê•”‰è‚ھڈo‚ؤ—ˆ‚½‚ج‚إ–§••‚ً‰ًڈœ‚µپA“ْ“–‚½‚è‚جڈ‚ب‚¢کI’n‚ة’u‚¢‚ؤ—lژq‚ً‚ف‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB |

|

2022”N6Œژ16“ْژB‰eپ@پ|پ@”‰è

چھ‚ح‘}–طژ‚ة’…‚¢‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½‚ھپAگV‚µ‚¢”’‚¢چھ‚à‚إ‚ؤ‚¨‚èپA—t‚à‚إ‚ؤ‚«‚ـ‚µ‚½‚ج‚إپAچھ‚´‚µ‚ئ‚µ‚ؤ‚حگ¬Œ÷‚إ‚·پB‚ظ‚ع‚P‚O‚Oپ“‰è‚ھڈo‚ؤ‚«‚ـ‚µ‚½‚ج‚إپA‘ن–ط‚ئ‚µ‚ؤژg‚¤ڈêچ‡چھ‚´‚µ‚ح—LŒّ‚ئژv‚ي‚ê‚ـ‚·پB |

|

2022”N6Œژ16“ْژB‰eپ@پ|پ@گA‘ض‚¦

‚à‚ئ‚à‚ئ‚جچھ‚ھ‘ه‚«‚¢‚ج‚حگA‘ض‚¦‚ج“sچ‡‚إ‘ه‚«‚ب”«‚ةپAچھ‚ھڈ¬‚³‚ك‚ج‚à‚ج‚حڈ¬‚³‚ب”«‚ةگA‚¦•t‚¯‚ـ‚µ‚½پB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2022”N8Œژ12“ْژB‰eپ@پ|پ@ƒOƒ~—خژ}‘}‚µ

6Œژ21“ْ‚ةچs‚ء‚½—خژ}‘}‚µ‚جڈَ‘ش‚إ‚·پB

”~‰J–¾‚¯‚ةŒح‚ꂽ‚ج‚ھ‘½‚©‚ء‚½‚ج‚إ‚·‚ھپiƒrƒbƒNƒٹ‚®‚ف‚ح‘S–إپjپA‰ؤƒOƒ~‚حڈ‚µ”چھپA“~ƒOƒ~‚ح–¢”چھ‚إ‚µ‚½‚ھپAگ¶‚«‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB

چ‚‰·پA’لژ¼“x‚ض‚ج‘خچô‚ھ•K—v‚ب—l‚إ‚·پB |

|

2022”N8Œژ12“ْژB‰eپ@پ|پ@‰ؤƒOƒ~‚ج”چھ

‘½‚‚حŒح‚ê‚ـ‚µ‚½‚ھپAگ¶‚«ژc‚ء‚ؤ‚¢‚ؤپA”چھ‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚à‚ ‚è‚ـ‚µ‚½پB |

|

2022”N8Œژ12“ْژB‰eپ@پ|پ@“~ƒOƒ~‚ح–¢”چھ

“~ƒOƒ~‚حپA‘ه”¼‚ھگ¶‚«‚ؤ‚¢‚½‚à‚ج‚جپA–¢”چھ‚إ‚µ‚½پBڈي—خ‚ج–طژي‚جˆ×پA‰ؤƒOƒ~‚âƒrƒbƒNƒٹƒOƒ~‚ئ‚حڈ‚µˆظ‚ب‚ء‚½ˆµ‚¢‚ھ—ا‚¢‚©‚à’m‚ê‚ـ‚¹‚ٌپB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2022”N6Œژ5“ْژB‰eپ@پ|پ@ƒwپ[ƒ[ƒ‹ƒiƒbƒcڈ‰“~‘}‚µ

12Œژ13“ْ‚ة–§••‘}‚µ‚ًچs‚ء‚½ƒwپ[ƒ[ƒ‹ƒiƒbƒc‚إ‚·پB

–§••ڈَ‘ش‚إ‘}–ط‚µ‚ؤ‚¨‚¢‚ؤپAˆê•”‰è‚ھڈo‚ؤ—ˆ‚½‚ج‚إ–§••‚ً‰ًڈœ‚µپAٹ¦—âژر‚ً‚©‚¯‚ؤ—lژq‚ً‚ف‚ؤ‚¢‚½‚à‚ج‚إ‚·پB |

|

2022”N6Œژ5“ْژB‰eپ@پ|پ@”چھ

”چھڈَ‘ش‚إ‚·پBگA‘ض‚¦‚ًچs‚¢‚ـ‚µ‚½پB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2022”N8Œژ13“ْژB‰eپ@پ|پ@ƒwپ[ƒ[ƒ‹ƒiƒbƒc—خژ}‘}‚µ

‚UŒژ‚V“ْ‚ةƒXƒ‚ƒ‚‚â“چ‚ئˆêڈڈ‚ة—خژ}‘}‚µ‚ًچs‚ء‚½ƒwپ[ƒ[ƒ‹ƒiƒbƒc‚إ‚·پB‘¼‚ح‚ظ‚ئ‚ٌ‚اژ¸”s‚إ‚µ‚½‚ھپAƒwپ[ƒ[ƒ‹ƒiƒc‚حگ¬Œ÷‚إ‚µ‚½پB |

|

2022”N‚WŒژ13“ْژB‰eپ@پ|پ@”چھڈَ‘ش‚µ

”چھڈَ‘ش‚ح—اچD‚إ‚µ‚½پB‘پ‘¬”«ڈم‚°‚ئ‚µ‚ـ‚µ‚½پB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

022”N‚WŒژ13“ْژB‰eپ@پ|پ@ƒwپ[ƒ[ƒ‹ƒiƒbƒc—خژ}‘}‚µ

‚UŒژ‚W“ْ‚ة—خژ}‘}‚µ‚ًچs‚ء‚½ƒwپ[ƒ[ƒ‹ƒiƒbƒc‚إ‚·پB |

|

2022”N‚WŒژ13“ْژB‰eپ@پ|پ@”چھڈَ‘ش‚µ

”چھڈَ‘ش‚ةƒoƒ‰ƒcƒL‚ھ‚ ‚è‚ـ‚µ‚½‚ج‚إپA”«ڈم‚°پA‘}‚µ’¼‚µ‚ًچs‚¢‚ـ‚µ‚½پB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2022”N5Œژ14“ْژB‰eپ@پ|پ@ƒiƒcƒپ‘پڈt‘}‚µ

3Œژ23“ْ‚ة–§••‘}‚µ‚ًچs‚ء‚½‘هگلƒiƒcƒپ‚إ‚·پB

–§••ڈَ‘ش‚إ‘}–ط‚µ‚ؤ‚¨‚¢‚ؤپAˆê•”‰è‚ھڈo‚ؤ—ˆ‚½‚ج‚إ–§••‚ً‰ًڈœ‚µپA“ْ“–‚½‚è‚جڈ‚ب‚¢کI’n‚ة’u‚¢‚ؤ—lژq‚ً‚ف‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB |

|

2022”N8Œژ12“ْژB‰eپ@پ|پ@چؤ–§••‚µ‚ؤ‚ج‚WŒژ‚ج—lژq

3Œژ23“ْ‚ة–§••‘}‚µ‚ًچs‚ء‚½‘هگلƒiƒcƒپ‚إ‚·پB

–§••‚ً‰ًڈœ‚µ‚ؤ—lژq‚ًŒ©‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½‚ھپA”~‰J–¾‚¯‚ج–زڈ‹‚إŒح‚ꂾ‚µ‚½‚ج‚إپAچإ–§••‚µ‚ؤ—lژq‚ً‚ف‚ؤ‚¢‚½ڈَ‘ش‚إ‚·پB |

|

2022”N8Œژ12“ْژB‰eپ@پ|پ@”چھڈَ‘ش

”چھ‚µ‚ؤ‚¢‚é‚à‚ج‚à‚ ‚è‚ـ‚µ‚½‚ھپA‘ه”¼‚حŒح‚ê‚ؤپAŒح‚ê‚ؤ‚ب‚¢‚ج‚à–¢”چھ‚إ‚µ‚½پB”~‰J–¾‚¯‚جچ‚‰·پE’لژ¼“x‚ة‚ب‚é‘O‚ة”¼–§••’ِ“x‚ة‚µ‚ؤپAŒح‚ꂱ‚ف‚ً–h‚®•K—v‚ھ‚ ‚é—l‚إ‚·پBژو‚è‚ ‚¦‚¸گ¶‚«‚ؤ‚¢‚é‚ج‚حگA‘ض‚¦پEچؤ‘}–ط‚ًچs‚¢‚ـ‚µ‚½پB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2022”N5Œژ14“ْژB‰eپ@پ|پ@ƒiƒcƒپڈt‘}‚µ

4Œژ9“ْ‚ة–§••‘}‚µ‚ًچs‚ء‚½چc’éƒiƒcƒپ‚إ‚·پB

–§••ڈَ‘ش‚إ‘}–ط‚µ‚ؤ‚¨‚¢‚ؤپAˆê•”‰è‚ھڈo‚ؤ—ˆ‚½‚ج‚إ–§••‚ً‰ًڈœ‚µپA“ْ“–‚½‚è‚جڈ‚ب‚¢کI’n‚ة’u‚¢‚ؤ—lژq‚ً‚ف‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB |

|

2022”N8Œژ12“ْژB‰eپ@پ|پ@‘}–طژ¸”s

–§••‚ً‰ًڈœ‚µ‚ؤ—lژq‚ًŒ©‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½‚ھپA”~‰J–¾‚¯‚ج–زڈ‹‚إŒح‚ê‚ؤ‚µ‚ـ‚¢‚ـ‚µ‚½پB”چھ‚ـ‚إ‚حپAٹ£‘‡‚ً–h‚®‚½‚كپA‚ ‚é’ِ“x–§••‹C–،‚ة‚µ‚ؤ‚¨‚•K—v‚ھ‚ ‚é—l‚إ‚·پB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2022”N6Œژ19“ْژB‰eپ@پ|پ@ƒUƒNƒچ“~‘}‚µ

‚PŒژ‚Q“ْ‚ة‘}–ط‚ًچs‚ء‚½‘هژہƒUƒNƒچ‚إ‚·پB

ƒUƒNƒچ‚ح‘پڈt‘}‚µ‚إ‚à—ا‚’…‚‚ج‚إ‚·‚ھپAچ،‰ٌ‚حژژ‚µ‚ة“~‹G‚ة‘}–ط‚µ‚ؤ‚ف‚ـ‚µ‚½پB |

|

2022”N6Œژ19“ْژB‰eپ@پ|پ@”چھ

‚ظ‚ئ‚ٌ‚ا‚ج•ن–ط‚ھگ¶‚«‚ؤ‚¨‚èپA”چھ‚ج—ت‚à‚ـ‚¸‚ـ‚¸‚إ‚µ‚½‚ج‚إپA‚©‚ب‚è’…‚«ˆص‚¢•iژي‚ئ‚¢‚¤ژ–‚ھٹm”Fڈo—ˆ‚ـ‚µ‚½پBچھ‚ھڈo‚ؤ‚¢‚ب‚¢‚à‚ج‚حچؤ“x‘}–ط‚µپAچھ‚جڈo‚ؤ‚¢‚é‚à‚ج‚حˆê–{‚©‚ç‚R–{ˆت‚¸‚آ”«ڈم‚°‚µ‚ؤ’u‚«‚ـ‚µ‚½پB |

|

2022”N6Œژ19“ْژB‰eپ@پ|پ@گA‘ض‚¦

چھ‚ھڈo‚ؤ‚¢‚ب‚¢‚à‚ج‚حچؤ“x‘}–ط‚µپAچھ‚جڈo‚ؤ‚¢‚é‚à‚ج‚حˆê–{‚©‚ç‚R–{ˆت‚¸‚آ”«ڈم‚°‚µ‚ؤ’u‚«‚ـ‚µ‚½پB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2022”N6Œژ10“ْژB‰eپ@پ|پ@ƒnƒXƒJƒbƒv“™‚ج—خژ}‘}‚µ

5Œژ30“ْ‚ة‘}–ط‚µ‚½ƒnƒXƒJƒbƒv‚QژيپAƒXƒOƒٹ‚PژيپAƒJƒVƒX‚RژيپAƒOپ[ƒXƒxƒٹپ[‚Qژي‚إ‚·پB‚¢‚أ‚ê‚àƒچƒVƒA‚ج•iژي‚إپA‘O“ْ–kŒyˆن‘ٍ‚إچح”|‚µ‚ؤ‚¢‚½‚à‚ج‚ً’¸‚¢‚ؤ—ˆ‚½ژ}‚إ‚·پB |

|

2022”N8Œژ1“ْژB‰eپ@پ|پ@ƒXƒOƒٹ—ق‚ج—خژ}‘}‚µ

‚TŒژ‚R‚O“ْ‚ة—خژ}‘}–ط‚ًچs‚ء‚½ƒXƒOƒٹپAƒOپ[ƒXƒxƒٹپ[پAƒnƒXƒJƒbƒvپAƒJƒVƒX‚إ‚·پB–kŒyˆن‘ٍ‚جƒچƒVƒA‚ج•û‚ھˆç‚ؤ‚ؤ‚¢‚é•c‚جژ}‚ً’¸‚¢‚ؤ‘}–ط‚µ‚½‚ج‚إ‚·‚ھپA”~‰J–¾‚¯‚جچ ‚ج–زڈ‹‚إ‘S‚ؤŒح‚ê‚ؤ‚µ‚ـ‚¢‚ـ‚µ‚½پBٹ¦—âژر‚إ“ْŒُٹا—‚ًچs‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ج‚إ‚·‚ھپA“ْŒُ‚ً‚à‚¤ڈ‚µژم‚كپAژ¼“x‚ًچ‚‚ك‚éڈˆ’u‚ھ•K—v‚¾‚ء‚½‚©‚à‚µ‚ê‚ـ‚¹‚ٌپB‚½‚¾پAˆêڈڈ‚ةژ}‚ً’¸‚¢‚½ŒQ”nŒ§گ…ڈم’¬‚جŒ^‚جƒJƒVƒX‚حپA“ْŒُٹا—‚¾‚¯‚إگ¬Œ÷‚µ‚½‚و‚¤‚إ‚·‚ج‚إپA‚â‚ح‚èˆê”ش‚ج–â‘è‚حچ‚‰·‚©‚à’m‚ê‚ـ‚¹‚ٌپB‚¢‚¸‚ê‚ة‚µ‚ؤ‚àپA‰غ‘è‚ھ‘ه‚«‚»‚¤‚إ‚·پB‚½‚¾پAژ©‰ئچجژو‚جƒOپ[ƒXƒxƒٹپ[‚حپAڈ‰‰ؤ‚ة–§••‚إ‘}–ط‚µ‚ؤگ¬Œ÷‚µ‚ؤ‚ـ‚·‚ج‚إپA‚»‚ê‚ًژQچl‚ة‚µ‚ؤپAƒچƒVƒA‚ج•iژي‚àچؤ’§گي‚µ‚½‚¢‚ئژv‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2022”N7Œژ27“ْژB‰eپ@پ|پ@ƒOپ[ƒXƒxƒٹپ[ڈ‰‰ؤ‘}‚µ

6Œژ19“ْ‚ة–§••‘}‚µ‚ًچs‚ء‚½ƒOپ[ƒXƒxƒٹپ[‚إ‚·پB

”~‰J‚جژٹْ‚ة‘}–ط‚µپA“ْچ·‚µ‚جژم‚¢ڈêڈٹ‚ة‚¨‚¢‚ؤ‚ـ‚µ‚½‚ھپAŒ³‹C‚ةگ¶ˆç‚ًژn‚ك‚ـ‚µ‚½پB |

|

2022”N7Œژ27“ْژB‰eپ@پ|پ@”چھ

ˆê•”–¢”چھ‚إ‚µ‚½‚ھپAٹT‚ث”چھ‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB |

|

|

|

|

|

|

|