フェイジョアの実 - 2009年10月12日撮影

このあとしばらくしてから実が自然落果しました。多分10月末ころに落果したのだと思います。 |

|

種1st - 2009年11月3日撮影

落果している実を食べたら、美味しく食べられたので、取り合えず種を取って蒔いてみました。 が、11月22日に、採取した種は茶色になっていたので、多分これは未熟な状態と思います。 |

|

|

|

|

|

|

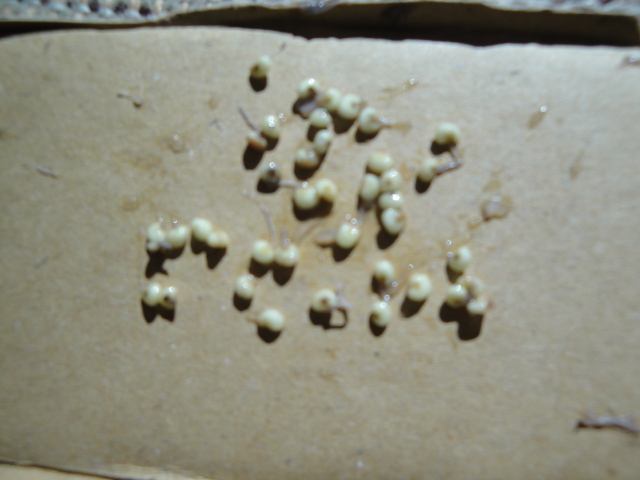

種1stの発芽 - 2009年11月29日撮影

発芽は無理かと思っていたのですが、取り合えず20個ほど発芽してきた様です。未熟と思っていましたが、大丈夫だった様です。

(11月3日取り蒔き) |

|

種1stの発芽 - 2010年1月17日撮影

発芽が完了し、中央から新たな小葉が出て来ました。 |

|

|

|

|

|

|

種1stの生育 - 2010年4月25日撮影

葉が何枚か出てきました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

種2nd - 2009年11月22日撮影

落果後約1ヶ月経過した実から採取した種です。茶色くなって来ています。植木鉢に5個ほど種を蒔き、残りは乾燥し冷蔵庫のなかに保管中です。 |

|

種2nd発芽 - 2010年1月17日撮影

落果後約1ヶ月経過した実から採取した種を植木鉢に5個ほど蒔いたものです。発芽率100%でした。(11月22日取り蒔き) |

|

|

|

|

|

|

種3rd - 2009年12月6日撮影

落果後約1.5ヶ月経過した実から採取した種です。小さな実だった為かどうか判りませんが、意外と白っぽい種でした。植木鉢に20個ほど種を蒔き、残りは乾燥し冷蔵庫のなかに保管中です。 |

|

種3rd発芽 - 2010年3月6日撮影

12月6日に取り蒔きしたものがだいぶ発芽してきました。温室は冬季0度位まで下がる事や種蒔の土に腐葉土を使ったので土の保水性が良くなかった様で、発芽がまばらになってしまいました。 |

|

|

|

|

|

|

保管1ヶ月の種の発芽 - 2010年2月27日撮影

左5本は11月23日、右4本は12月6日に種を採取し各5個づつを1月10日に種蒔きしたものです。左100%、右80%の発芽率です。10日ほど20℃位に暖めたので、早めに発芽しました。1ヶ月の乾燥保存は全く問題有りませんでした。 |

|

保管約4ヶ月の種の発芽 - 2010年5月30日撮影

保管約4ヶ月の後、3月23日に蒔いた種の発芽です。秋に採取し、冷蔵庫で保管後、春蒔きというものですが、発芽は全く問題有りませんでした。 |

|

|

|

|

|

|

保管約1年の種の発芽 - 2010年11月21日撮影

保管約1年の後、11月3日に蒔いた種の発芽です。10個蒔いて10個発芽しましたので100%の発芽です。乾燥して冷蔵庫に入れておけば、1年は十分保存可能な事が判りました。 |

|

保管約1年半の種の発芽 - 2011年5月23日撮影

保管約1年半後、3月に蒔いた種の発芽です。まだまだ発芽率は十分な様です。きりが無いのとこれ以上保管する必要性は少ないと思いますので、今回で発芽実験は終了致します。 |

|

|

|

③挿し木

|

|

|

休眠枝挿木まとめ(1回分)- 2010年6月27日撮影

挿木2(11月3日挿し)の無残な結末です。池ポチャにて10本以上挿したのに、生き残っているのは2本だけ、しかも根が出ていませんでした。参考のために生き残っている挿し穂の周りに枯れた枝も立てておきました。まるで古い墓の様です。 |

|

休眠枝挿木まとめ(全部) - 2010年6月27日撮影

11月から3月までに行った挿木(挿木1~挿木4)を集めてみました。ハリネズミの様に立っているのが枯れた枝です。まだ何分の一かの枝は残っていますが、今後根が出てくる可能性は低いかも知れません。 |

|

|

|

|

|

|

休眠枝挿木まとめ(成功例)- 2010年6月27日撮影

11月3日に温室内で挿木したもの(挿木3)が1本だけ根が出ていました。これしか芽が出ないのであれば、成功率1%程度と言うことに・・・。 |

|

休眠枝挿木まとめ(全部) - 2010年8月15日撮影

11月から3月までに行った挿木(挿木1~挿木4)を集めたものです。

小さな新芽が出ているのは多分根も出ているもので、3本ほどあります。相変わらず葉が生きているだけのものもあります。 |

|

|

|

|

|

|

休眠枝挿木まとめ(成功例)- 2010年9月23日撮影

現時点で調べてみたら、発根しているのが写真右の5本、生きてはいるが発根してないのが10本でした。なお、正確ではありませんが挿木の総数は約100本程度です。 |

|

休眠枝挿木まとめ(全部) - 2010年9月23日撮影

11月から3月までに行った挿木(挿木1~挿木4)を集めたものです。

接木を行ってから10ヶ月以上経過しつつありますので、発根状況を確認し(左の写真)、植替えを行いました。 |

|

|

|

|

|

|

植替え- 2010年9月23日撮影

発根しているもの5本を牛乳パックに、生きてはいるが発根してないもの10本を再度挿木鉢に挿し直しました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

挿し木1:畑 - 2009年11月22日撮影

太い枝やまだ緑色の枝を、葉を付けたり取ったりして、通常の畑に挿して見ました。水やりは1ヶ月に1,2回の頻度に成る予定です。

11月3日挿し木 |

|

挿し木1:畑 - 2009年11月22日撮影

暖かくなり、畑は乾燥することが多くなって来た為か、大分枯れてきました。1本生き残るかそれとも全滅かという感じです。

--->休眠枝挿木まとめに統合 |

|

|

|

|

|

|

挿し木1B:畑 - 2010年3月29日撮影

春の挿し木や接木で余った枝を棄てるのは勿体ないので、畑にも挿し木してみました。3月29日挿し木 |

|

|

|

|

|

|

|

|

挿し木2:池ポチャ - 2009年11月22日撮影

潅水不要な様、挿し鉢を池に浸したものです。11月3日挿し木 |

|

挿し木2:池ポチャ - 2009年12月6日撮影

約1ヶ月経過しましたが、変化は見られません。11月3日挿し木 |

|

|

|

|

|

|

挿し木2:池ポチャ - 2010年1月17日撮影

池に氷が張り、1cm位の霜柱も出来ていますが、まだほとんどは枯れないで頑張っています。少し枯れた葉もあります。11月3日挿し木 |

|

挿し木2:池ポチャ - 2010年3月15日撮影

発芽の時期が近づいて来た事も有り、葉が落ちてしまった挿し穂が多くなって来ました。11月3日挿し木 --->休眠枝挿木まとめに統合 |

|

|

|

|

|

|

挿し木2A:池ポチャ - 2010年1月17日撮影

銀杏挿し木のついでに、厳寒期のフェイジョアの挿し木を行ってみました。確認の為、①葉付き先端部枝、②混合芽及び葉付き枝、③混合芽無し葉付き枝、④葉無し各種枝の4種を実施。

--->休眠枝挿木まとめに統合

|

|

|

|

|

|

|

|

|

挿し木2B:池ポチャ - 2010年3月15日撮影

つい調子にのって、頂いたアポロの穂木を1月31日の厳寒期に挿し期したところこのように葉が全て落ちてしまいました。

--->休眠枝挿木まとめに統合

|

|

挿し木2Bの参考 - 2010年3月15日撮影

1月31日に温室内に挿し木した方は、4本挿して4本とも葉は落ちていません。まだ結果は判りませんが、厳寒期の露地の挿し木は望ましく無いかも知れません。 |

|

|

|

|

|

|

挿し木2Bの参考 - 2010年3月15日撮影

1月31日に池ポチャで挿し木したヤマモモの葉はほぼ大丈夫なようです。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

挿し木3:登熟・温室 - 2009年11月22日撮影

登熟した穂木を用い、乾燥防止の為ビニールを被せ、簡易温室に入れたものです。11月3日挿し木

|

|

挿し木3:登熟・温室 - 2009年12月27日撮影

まだ小さいですが、一部新芽が出ていました。このまま根が出てくれると嬉しいのですが。--->休眠枝挿木まとめに統合 |

|

|

|

|

|

|

挿し木3A:緑枝・温室 - 2009年11月22日撮影

緑枝の穂木を用い、乾燥防止の為ビニールを被せ、簡易温室に入れたものです。11月15日挿し木。--->休眠枝挿木まとめに統合 |

|

|

|

|

|

|

|

|

挿し木4:変形池ポチャ - 2010年3月28日撮影

2週間程前の雪で、別館のフェイジョアの枝が折れてたので、序でということで春の挿し木を行いました。生憎池が挿し木で満杯になってきたので、変形池ポチャという事で、トロ箱に水を入れて池もどきとしました。確認の為、先端部の枝、混合芽の有る中間枝、それに混合芽の無い中間枝の3種をそえぞれルートン有りと無し半々で挿し木しました。ルートン有り梨で発根に差は見当たりませんでした。

--->休眠枝まとめに統合 |

|

|

|

|

|

|

|

|

挿し木5:緑枝挿し - 2010年7月4日撮影

これまで休眠枝接ぎ主体で行ってきましたので、今年最後の挿木は枝主体で行ってみました。下左から昨年伸びた枝、その右が今年の新鞘で茶色になった枝、その右が半分茶色の枝、右端が緑色の枝、その上が先端の新芽、その左がミックスしたものです。 |

|

挿し木5:緑枝挿し - 2010年7月25日撮影

緑枝を中心とした春の挿木は、写真で見るように壊滅状態でした。7月20日頃から、連日34℃以上の日が続いた事も関係しているかも知れませんが、それにしてもブルーベリーの緑枝挿し等に比べると格段に着きにくいようです。(挿木はは完全な失敗です) |

|

|

|

③接木

|

|

|

接木1:宮式 - 2009年11月22日撮影

宮式での通常の接ぎ方ですが、芽の部分にも軽くテープを巻き密封にしています。11月3日接木 --->接木失敗、穂木が枯れた |

|

|

|

|

接木1~5の方法で色々試して見ましたが、全て失敗でした。通常芽が出なくても、接ぎ穂は生きている事が多いのですが、接ぎ穂は全て枯れていましたので、宮式や一般的な割り接ぎの成功率は、かなり低い結果になると判断されます。

接木6は今回初めて実施した方法ですが、この方法では4箇所接いで4箇所とも発芽までいってますので、フェイジョアや類似の木種はこの方法が有望と判断し、継続実験中です。 |

|

|

|

接木2:宮式・葉付 - 2009年11月22日撮影

宮式で葉を付けて接いだものです。11月15日接木 |

|

接木2:宮式・葉付 - 2010年1月17日撮影

宮式で葉を付けて接いだものです。まだ葉は枯れてません。

--->接木失敗、穂木が枯れた |

|

|

|

|

|

|

接木3:割接・緑枝 - 2009年11月22日撮影

緑枝を割接ぎしたものです。11月15日接木 |

|

接木3:割接・緑枝 - 2011年1月17日撮影

緑枝を割接ぎしたものです。接ぎ穂の色が茶色になり、葉が一部落葉しましたが、残っている葉もあります。

--->接木失敗、穂木が枯れた |

|

|

|

|

|

|

接木4:切接 - 2009年11月22日撮影

通常の切り接ぎです。乾燥防止の袋は被せております。11月3日接木 --->接木失敗、穂木が枯れた |

|

|

|

|

|

|

|

|

接木5:切接・葉付 - 2009年11月22日撮影

葉を付けての切り接ぎです。11月15日接木 |

|

接木5:切接・葉付 - 2010年1月17日撮影

穂木はまだ生きているようですが、葉が枯れてきました。

--->接木失敗、穂木が枯れた |

|

|

|

|

|

|

接木5:春の高接1 - 2010年3月29日撮影

混合芽のある枝の接木です。葉付、葉無し書く箇所計4箇所に宮式で接いだ状態です。一番上の葉は台木のものです。とりあえず、台木の葉も少し残してあります。 |

|

接木5:春の高接1 - 2010年3月29日撮影

混合芽のある枝の接木です。全体をポリ袋で覆った状態です。 |

|

|

|

|

|

|

接木5:春の高接1 - 2010年3月29日撮影

混合芽のある枝の接木です。高温障害を防ぐ為全体を寒冷紗で包んだ状態です。--->接木失敗、穂木が枯れた |

|

|

|

|

|

|

|

|

接木5B:春の高接2 - 2010年3月29日撮影

混合芽の無い枝の接木の確認の為に実施しました。上から混合芽無し/葉無し2個、混合芽無し/葉付2個、混合芽有り/葉無し1個、混合芽有り/葉付き、計6箇所の接木を行って見ました。 |

|

接木5B:春の高接2 - 2010年3月29日撮影

混合芽の無い枝の接木の確認の為に実施しました。接木テープを巻いた状態です。個別に巻くのは面倒なのでまとめて巻きました。 |

|

|

|

|

|

|

接木5B:春の高接2 - 2010年3月29日撮影

混合芽の無い枝の接木の確認の為に実施しました。全体にポリ袋を被せた状態です。こちらには寒冷者はかけませんでした。

--->接木失敗、穂木が枯れた |

|

|

|

|

|

|

|

|

混合芽有り - 2010年3月29日撮影

写真中央付近の葉の根元にある小さな芽が混合芽です。この芽から新鞘が出て、花が咲き実がなります。 |

|

混合芽無し - 2010年3月29日撮影

こちらの枝には混合芽が無い例です。この場合、強剪定すると不定芽として新鞘は出ますが、花は咲きませんし、実もなりません。

新鞘も出難い様な気がしています。 |

|

|

|

|

|

|

接木6:春の変形切接 - 2010年5月22日撮影

愛媛の松山市の方が行っていた接木にヒントを得て、急遽5月2日に、動き出している芽を削除して接いで見ました。これまでと違い、思い切って穂木を長くして接触面積を出来るだけ多くとりました。 |

|

接木6:春の変形切接 - 2010年5月22日撮影

接いで20日位で芽が出てきました。このまま活着してくれるようだと、色々な木種の接木にも応用出来そうです。 |

|

|

|

|

|

|

接木6:春の変形切接 - 2010年6月5日撮影

4箇所接いだ中で一番勢いの良い接ぎ穂です。穂木の長さ19cm、接着面の長さ15cmと最大長です。 |

|

接木6:春の変形切接 - 2010年7月20日撮影

穂木の長さ19cm、接着面の長さ15cmの接ぎ穂です。発生した新鞘の数も多く、成長も順調です。 |

|

|

|

|

|

|

木6:春の変形切接 - 2010年7月20日撮影

穂木の長さ19cm、接着面の長さ15cmの接ぎ穂です。接ぎ穂の最下部付近の活着状況です。 |

|

木6:春の変形切接 - 2010年7月20日撮影

穂木の長さ19cm、接着面の長さ15cmの接ぎ穂です。台木の最上部付近の活着状況です。 |

|

|

|

|

|

|

接木6:春の変形切接 - 2010年6月5日撮影

4箇所接いだ中で2番目に勢いの良い接ぎ穂です。穂木の長さ15cm、接着面の長さ10cmとしています。 |

|

接木6:春の変形切接 - 2010年7月20日撮影

穂木の長さ15cm、接着面の長さ10cmの接ぎ穂です。発生した新鞘は2本ですが、勢い良く成長しています。 |

|

|

|

|

|

|

接木6:春の変形切接 - 2010年7月20日撮影

穂木の長さ15cm、接着面の長さ10cmの接ぎ穂です。台木の最上部付近の活着状況です。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

接木6:春の変形切接 - 2010年6月5日撮影

穂木の長さ12cm、接着面の長さ8cmの接ぎ穂の2例です。葉の数、勢いは、他の2例に比べ少し劣っています。 |

|

接木6:春の変形切接 - 2010年7月20日撮影

穂木の長さ12cm、接着面の長さ8cmの接ぎ穂の2例です。少し見難いですが、左側の接ぎ穂からは1箇所勢いの良い新鞘が出ていますが、右側の接ぎ穂は葉が枯れてしまいました。同じ様な条件で2又になっている枝に接いだのですが、右側の方は負け枝になってしまった様です。 |

|

|

|

|

|

|

接木6:春の変形切接 - 2010年7月20日撮影

穂木の長さ12cm、接着面の長さ8cmの接ぎ穂の2例のうち活着した方です。穂木の先端部は芽が出ず枯れてしまいましたが、途中から出た枝が良く太りました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

接木7:緑枝接 - 2010年7月4日撮影

これまでは休眠枝接ぎだったので、試しに緑枝接ぎを行ってみました。今回は取り敢えず2箇所だけですが、今後緑枝接ぎはもう少しやってみておく価値はあると思っています。

--->とりあえず今回の2箇所はすぐ枯れてしまい失敗でした。 |

|

|

|

|

|